深山里的诗歌课:不功利无期待 写诗和摘苞谷一样日常

2023-05-31 富美财经 浏览量:次

深山里的诗歌课:不功利,无期待

龙正富在小溪旁上诗歌课。

龙正富在诗歌课上。

孩子在诗歌课结束后玩耍。

孩子站在装裱的诗歌前。

孩子在诗歌课结束后玩耍。

孩子站在装裱的诗歌前。

对于一群贵州深山里的孩子们来说,写诗和摘苞谷一样日常。

诗意可以诞生在任何时刻。一次放学后,他们小心地绕过庄稼和烤烟苗,踩在嘎吱作响松果和杉木叶上。他们嬉笑着,朝对方脸上吹蒲公英,往对方身上挂带刺的合欢叶子。

那时正值傍晚,远山连绵,炊烟飘进云里。原本在人群中内向、瘦弱的男孩袁方顺,漫不经心地吟起刚作的诗:“金黄的夕阳/天空无处藏/眉眼形如弓/做(坐)着剥莲蓬。”他解释,“云朵是太阳的眉眼”。

一只金龟子爬到他手上。他顺从地让它爬上胳膊,然后微微倾斜手臂,引它爬回叶子。

他是班上最“高产”的“小诗人”,3年里用掉了10个诗歌本。他的母亲和父亲离婚已经两年,他不愿再提起对妈妈的想念。但他还是会读自己写的那首诗:

“以前你是春天的光彩/可你离开了我/我在柳树上贴着‘妈妈我想你了’/流水像你的头发随风飘扬/鹅卵石也有你的微笑。”

他所在班级叫“六年级”,71名学生刚刚好挤满教室。3年前,语文老师龙正富开始在班上教诗歌课。从此,每天都会有人把新写的诗悄悄递给他。

如果只从学习上看,他们并不算优秀:4个乡镇的35个班中,他们成绩并不理想,语文和数学的平均分在60分左右浮动。他们脸上总带着泥土和“高原红”,看着无忧无虑——课间爬到树上捡羽毛球拍,在开裂的操场上跳皮筋、跳绳,上课铃一响,就把手里的篮球随意扔进草丛。有老师形容授课像“牵着蜗牛散步”。

但他们会写沉甸甸的诗,有关死亡、离别和思念。班里有39名学生没有父母陪伴,他们的父母离异,或去世,或全部出去打工。

在这里,诗可能随时诞生,也可能随时消亡:有的孩子的诗歌本被爷爷点烟时烧了;有的孩子本子掉在地上忘记捡,被其他同学扫进了垃圾桶。曾经有场暴风雨吹开老旧的木门,把贴在图书室后墙的诗全打湿。

但他们总说“诗歌很重要”,就连一名坐在最后一排、经常上课睡觉的女孩,也说自己“懂诗”,会给其他人提建议。“那些写出来自己真实心情的(诗),我觉得才是好的。”

他们说,诗歌是光,是相机,是日记本,是好朋友。

“可以什么也不做”

在龙正富的诗歌课上,他上来就说,“你可以做很多事,也可以什么都不做。”

71名孩子发出的噪音轻松盖过了他的声音。课桌下的小手攥着飞行棋子、扑克牌,不时有矿泉水瓶飞过课桌。

即使是写诗,孩子们的嘴和双手也不会停歇。诗歌本在脏兮兮的小手里传来传去。总有人拍拍同桌、或者扭头问后桌,“这个字怎么写”。有人刚写完,身边的同学就抢过本子读,还“热心”地朝龙正富挥手,让他来“欣赏”。

课堂上,龙正富总把身体压得很低,很少输出观点,只是不停发问,“你看到了什么?”“你喜欢他的表达吗?”“所以别人喜不喜欢重要吗?”

40分钟过去,PPT还停留在第一页的图画上。不停有学生站起来分享自己的观察。“你们说得太好了,我觉得(我)真的不敢多说”,他在讲台上激动地攥着手。

下课后,孩子们追着给他看诗。龙正富坐在厚厚一沓本子旁,轻轻读出声,拍照,然后慎重地写上批语。即使有些句子平平无奇,他也会划上波浪线,在旁边点上感叹号。评语大多无关好坏,多是一些他对诗里情感的回应。

有孩子写,“阳光透过窗户/照在房里/使我每天都露出了/牙。”他批,“老师也开心”。有孩子写,“我走在路上/发现/我的影子一直/悄悄跟着我。”他写,“当我们停下脚步,留心周围,也就开始关注自己,关注生命。”

开始上诗歌课前,龙正富没读过什么诗。他认为好诗就是“爱国”“坚强”“正能量”,“别说国外的(诗人),就连北岛、顾城,听都没听说过!”

接触诗歌课源于一次偶然。2019年,公益组织“是光”和黔西市教育局合作,给当地的乡村教师提供诗歌课程和培训。申请表发下来,老师们“都不太知道是怎么回事”。校长转给教导主任,教导主任转给龙正富。龙正富边想边填,直到晚上才填完。

之前,老师们要用尺子才能让这个班安静。龙正富没用过。他让孩子们读泰戈尔、纪伯伦、希尔弗斯坦、古川俊太郎、金子美玲,在早读、课间、或者是午休时。他不要求齐读,而是让他们七嘴八舌地读,“每个人都有自己的味道”。

龙正富班上的孩子们语文基础不好,拼音不熟练、卷子上的阅读题空了大片,但这并不影响他们的创作。碰上不会写的字,有的孩子口述、让同学“代笔”,有的则用手机语音转文字,再自己抄下来。

“诗歌就像一个好玩的游戏”,一位男生说。他是班上最调皮的男生之一,有时成绩只有10多分。在班主任眼里,他成绩不好,但在劳动的时候很积极,主动拿着铲子去厕所掏粪坑,粪水溅到身上也不介意,“每个人不是十全十美,也不是一无是处”。

“是光”组织会定期遴选孩子们的诗,颁发奖品。这个男生的诗虽然没得过奖,但他自己最喜欢的一首,是看到一只陌生的小狗被撞死后写的。“当我的小狗出车祸时/我会用我的手/轻轻地/抱起来/当我看见它的身体时/我的泪眼/瞬间掉在我的心上。”

“在诗里,我可以自由地表达”

龙塘小学所在的重新镇“一没厂二没矿”,这里土地破碎,小麦和玉米收成都不好,主要产业是烤烟,10亩的年收入也不到2万元。

大部分年轻人选择外出务工。国道旁的墙上涂着醒目的蓝底白字标语,“外出务工要注意,子女照护要委托”。

龙正富说,如果没有诗歌,他很难获得孩子们的信任。之前很多孩子的情绪会在某一天突然变化,比如突然不说话、或者在课上掉眼泪。他问孩子为什么,孩子什么也不说。

3年前他开始上诗歌课,他带着孩子们读诗、写诗。一学期结束,孩子们写出的只是“流水账”,但他耐心地给每首诗拍照、写评语,之后的2年里换了3个手机,每个手机里都有几千首诗歌。

慢慢地,孩子们放下了防备。一个孩子原来总是上课睡觉,拿刀片割手臂,从不和龙正富说话。一天深夜,他突然和龙正富发信息,说自己反锁了房门,想从楼上跳下去。

后来龙正富了解到,他一直跟着爷爷奶奶生活,他不到一岁母亲就离开了家。父亲正准备再婚,电话里只让他好好学习。那段时间母亲想见他,却又托人说,见面时要装作不认识她,要喊她“阿姨”,因为她的新家庭不知道她有过孩子。

“我30多岁,如果遇到这种事我都不知道怎么解决,你让一个孩子去承担,怎么可能呢?”龙正富说。

班上大部分学生家长只有小学或初中学历,他们对于孩子的期待普遍不高,对诗更是没什么概念。林怡是班上的第二名,但她的父亲说:“不希望她有多么优秀,就希望以后圈子好一点,找工作好找一点。” 得知女儿写诗得奖,他们只当是“老师布置的作业”。

林怡的父亲在邻近的县城帮人盖房,母亲在福建的纺织厂上夜班,家里只有爷爷奶奶和年幼的弟弟妹妹。她高高瘦瘦,话少,两绺碎发安静地垂在脸庞。每天回家,爷爷奶奶干农活还没回来,她老练地烧水、煮饭,水烧开,作业也做完了。

一个人的时候,她花很多时间发呆。当太阳落在山尖尖上,她就站在猪圈旁的葡萄藤下,望着山,直到太阳的影子从山上消失。“我会想山那边的人,看太阳会不会很近很近?还是说他们面前也有座山,太阳其实是从那座山落下去的?”

《月亮》这首诗也是她一个人的时候写的。“把我的小硬币放在纸下/用手电一照/你别告诉别人/我在纸上发现了一个小月亮。”

从3岁起,她就习惯了送别外出打工的父母。如今,她的思念藏得很深。母亲上班前给她打电话,她不知道说什么,但也不愿意挂,最后只能没话找话地问,“妈妈你就要上班啦?”

“是啊,我们这边天都黑了。”

“可我们这边还很亮!”

想要看懂她很难。她有两个诗歌本,一个是写记录心情的诗,一个是写给老师看的诗。在那个没人看过的本子上,她把孤独和悲伤化为竹子上的雨珠、踩在脚下的泥土。

她说,即使是一些看起来快乐的诗,背后也有不开心的“秘密”,“在诗里,我可以自由地表达。”她很满意大家都读不出来,“我也不想他们知道。”

但总有蛛丝马迹藏不住。一位女生说,她在诗里喜欢用“它”,而不是“他”和“她”,来指代身边的朋友和家人,“因为动物是没感情的,就算感情太深,总有一天会离开你。”

他们的诗里有复杂而微妙的情绪:比如写近在咫尺的失望,“我马上就要摘到星星了/可是楼梯一滑/我摔倒在地上。”

写怜悯和救赎:“夕阳把光/撒在水底/仿佛/想拯救以前/落在水底的小孩。”

写残酷的告别:“雪人/望着冬天离开的被(背)影/可是冬天没有留下/而是/转过头来笑了笑。”

朱光潜曾说,诗歌就是美育,“就是多学会如何从自然限制中解放出来,由奴隶变成上帝,充分地感觉人的尊严。”“美育必须从年轻时就下手,年纪愈大,外务愈纷繁,习惯的牢笼愈坚固,感觉愈迟钝,心理愈复杂,艺术欣赏力也就愈薄弱。”

“人的感知力是强大的,我们看到的那些诗,是感知力的亿万分之一,以文字方式留下来。” “是光”创始人康瑜说。

“是光”的课程覆盖了27个省份,康瑜发现,相比于山东孩子的平实、湖南孩子的热烈,贵州山里的孩子们的特点是“朦胧”。

“贵州的小朋友会写,一滴水掉在河里,画着鱼的轮廓。还有人写,想做自由的蜻蜓,为莲花做镜匣。你能够更加感觉到他们是稍微远离生活的。”

他们用树、风、天上的星星、地上的田野,包裹自己隐秘的现实生活。

“不功利,无预期”

接触诗歌课前,龙正富觉得自己“太麻木”。他2008年成为特岗教师,那时认为好老师就是“把成绩搞上去”。

那时农村小学没有“双减”的概念,学生成绩和老师绩效工资挂钩,“天天放学后留学生背、抄、读。”

很多教师教作文写作,就是让学生背模板,写景的背一篇,叙事的背一篇,衔接词是清一色的“一开始……然后……最后”。他在这种环境里陷入迷茫。

“学生也努力了,你也努力了,但学生好像会通过一些行为告诉你,他不太愿意这么做。” 龙正富回忆那时候整日都忙,忙着写教案,改本子,“很少关注学生本身”。

有次一位女生流鼻涕、说头疼,两天后就没有来上课。第三天他去家里探望,人已经在棺材里了。他只记女生是圆圆的脸,不长不短的头发,经常穿着红衣服。

他突然觉得茫然,“到现在我也不知道她得了什么病。她就这样突然消失了。我没走进过她的内心世界,她留给我的不多,我留给她的也不多。”

他想更了解学生,不想用成绩定义学生。但不看成绩,他又不知道怎么做。“有了成绩才好管(学生),但(学生)可能就没有爱心了,该帮助的人不帮助,只想着保护自己。”

他渴望参加教研活动,但机会寥寥。他读苏霍姆林斯基的书,但总找不到实践的路径,直到遇到诗歌。

“是光”的教师培训课中有句话,“不功利,无预期。”“是光”创始人康瑜见过很多乡村老师,着急让孩子们写出诗,“(他们)还会有以往的课程惯性,就是课堂一定要出一个东西。”

他们还急迫地希望有一些“抓手”,比如有几个重点、课堂目标是什么,“他们发现自己好像没有传统课堂上的权威了。原来他们知道标准答案,但诗歌课没有标准答案。”

最初,龙正富“功利”的教学习惯还会冒出来。郭沫若的《白鹭》中有一句,“但是白鹭本身不就是一首很优美的歌吗?”他总联想到考点,“考试可能会要求把这个句子改成陈述句”。

但当他尝试让孩子们自由地读上两三遍,读到这句,他们会不自觉提高声音,“像呐喊,也像争论,是在表达对作者的理解,(他们)也认同,白鹭是一首优美的歌,很自然就理解了这个句子情感上的增强。”

龙正富的同事、五年级的数学老师代红艳上诗歌课的初衷,是提高班里的语文成绩。

他们班上有学生还不能熟练拼读声母韵母。作为班主任,她想借助诗歌提高学生们的学习兴趣。但她从没读过诗歌,自嘲“语文基础还不如学生”,诗歌课是她第一次上不给学生布置作业的课,“很迷茫,我也变成学生一样。”

有时学生的诗在“是光”平台上获奖,她又开心又懵,因为“没有读出什么特别的感觉”,“不是我教学生,好像学生教我。”

代红艳班上写诗的同学只有一两个,看到龙正富每天都能收到诗,她找龙正富“取经”。对方告诉她要耐心,“把主题告诉他们,然后就让他们去想吧。只要是他们想的,就是对的!”

原来她上课不爱笑,脾气大,吼人时声音能穿透操场。她总提醒自己上课要多微笑。“现在我每个星期还要发怒,但是发怒的程度好像有小一丁点进步”,她不好意思地说,“就当是牵着蜗牛散步”。

有次诗歌课的主题是“重塑”,一位同学写,要把某某老师粉碎。她没有生气,而是让那位同学放心,“我不会告诉这个老师的”。她还狡黠地问班里的同学,“有没有想把我粉碎的?”

她知道教这里的孩子,尤其需要耐心。龙正富班上有个男生叫李杰,胖乎乎、大嗓门,走路带风,“成绩超级无敌糟糕”,总是被指责欺负同学。

代红艳教过李杰,有次李杰塞给她两个橘子,其他孩子在旁边起哄,“老师,他是捡的!”但代红艳很开心,“就算是捡的,也不是坏的呀!就算是捡的,他也知道给老师呀!” 她说着说着,有些激动,“说真的,有的学生学习不好,没办法,但他不是一个十恶不赦的人。”

李杰会写的字不多,有天他口述了一首诗,叫《花》,同桌帮他记了下来——“花是香的/一生下来就是香的/就像人/一生下来就是勇敢的。”

“回到生活中”

距离毕业还有一个多月,龙正富把5月的这堂诗歌课主题定为“转角”。

PPT上放着尼采的诗,《我的幸福》,“自从厌倦了求索/我便学会了看见/自从一种风向和我对着干/我便乘着所有的风扬帆。”

龙正富有些动容,“这首诗送给你们,也送给我自己。这几年是你们陪伴了我,是你们的诗歌陪伴了我。”

他回想起课堂外,他曾带学生们去树林中漫步,或者去小溪边抓小鱼,鞋子甩在一旁。玩累了,坐在草地上写诗,孩子们用笔拨弄虫子,草含在嘴里,花瓣洒满本子。

很多诗都写于自然中。一位女生说,她坐在山顶,听到鸟在叫,猫在跑,自己的本子差点被风吹掉,“随手一写,哦嚯,就入选了。”

她写,“小鸟去捉风 不想让风走/可风太大了/风却把小鸟捉着了。”

“诗意是叙述文字之外的真相”,诗人朵渔是“是光”的课程顾问,也曾给乡村的老师和孩子们上过课。他发现孩子们很擅长捕捉诗意,虽然写出的文字并不完全是诗歌,但里面有诗最核心的东西。

“他们对这个世界的感受是初次的,他在感受和命名这个世界,这就是诗人干的事情。等他长大了,他的这个能力会消失。”朵渔说。

龙正富希望能通过阅读和郊游,唤醒孩子对生活的感知力,“回到生活中”。他发现很多孩子的生活是贫乏的,家长的情感缺位和对成绩的焦虑,让他们丢失了看见周围的能力。

他觉得小学阶段是孩子最依恋大人的时期,“如果这时候接触太多权威、固化的东西,就会失去个性,想象力被磨掉。”

渐渐地,孩子们的表达也发生了变化,“在慢慢接近他们所看到、真实的东西。”

班上有位“问题”女生,原来总喜欢恶狠狠地瞪人,和母亲吵架、离家出走,在草堆里过夜。但开始写诗后,有次她和母亲去种苞谷,看到母亲忙碌的手,有密密麻麻的褶皱,指甲剪得很短。于是她写,“我跟妈妈去玉米地了/我什么也没看见/只看见妈妈的那双手。”

一位女生在作文里写爷爷和爸爸的离世。“有一天,爷爷说,‘宝贝,爷爷要去给你摘星星了,乖乖,我会送到你的梦里。’我知道,爷爷走了,这是善意的谎言。

晚上,咚咚咚,有人在敲窗子。我睁开眼,啊,‘爷爷怎么在窗子边’,我连忙把窗子打开,爷爷手上有星星的残渣。我擦了擦眼泪说,‘我不介意的’。

我以为这已经是很难过的事情了。直到爸爸也走了,他和我说的最后一句话是,‘宝贝,爷爷太孤单了,我去陪他,别哭,别闹,静静地等待夜晚我的到来。’”

这是她第一次在作文中写爷爷和父亲,“你从她的文字能感觉,她很沉痛,但这种分别呈现得很自然,她的情感很克制,也很有力量。爷爷和爸爸的离开一直守护着她。”龙正富说。

“成长就是放弃想象的过程”,朵渔读孩子们的诗,发现他们留存着大人失去的勇气,“大人被现实一锤、一锤砸回来了。但孩子们没有。对生死,对宇宙,我们想不通就不想了,但孩子会追问。”

龙正富受孩子们的影响,也开始读诗、写诗。过去他总觉得自己“太感性”“爱哭闹”,聊天到激动时总会红了眼眶。中学时,他读《我与地坛》《平凡的世界》,想要成为史铁生、孙少平那样坚毅的人,“但一直很遥远,我不知道路怎么走”。

“诗是宁静中回忆起的情感”,从诗中他学到了克制和调整。他喜欢读汪国真的诗,“他激动、澎湃的情感,是用诗的语言压着的。这是一种克制的力量。”

他让学生摘抄过汪国真的《山高路远》,“呼喊是爆发的沉默/沉默是无声的召唤/不论激越/还是宁静/我祈求/只要不是平淡/如果远方呼唤我/我就走向远方/如果大山召唤我/我就走向大山/双脚磨破/干脆再让夕阳涂抹小路/双手划烂/索性就让荆棘变成杜鹃/没有比脚更长的路/没有比人更高的山。”

因此看到班上学生萌生对异性的喜欢,他并不会指责,“有时候他不是感受到了爱,而是缺少爱,感到空虚,想寻找寄托,想寻找懂他的人。大人都会有这种冲动,更别说孩子。”他会讲关于爱情的诗,讲马克思和他的夫人,讲真正的爱是“志同道合”。

“顺着石头缝隙流淌”

有人问朵渔,学会写诗后,就算孩子们未来留在山里成为农民,会不会也是快乐的农民?

他笑着打破了这种幻想,“可能会成为一个痛苦的农民。他会对美有更高的要求,情感会更丰富,也可能更敏感、更脆弱。可以逃避到诗里,但撞到现实会更痛。”

不过他又说,“诗歌就是在痛苦中寻找快乐。痛苦更深,快乐也更大。”

“写诗会让一个人即便在人群中,也像是独自一个人。它会让人更容易从现实中抽离出来,将周围的世界作为一个可观察的客体。”

这是诗歌独有的力量。林怡看到家门口落在地上的葡萄,她会想,那代表着葡萄藤无法承受的重量。“但葡萄藤并没有把葡萄全丢下,那么我遇到挫折了,我也不想把它丢下。”

李杰的诗只有那首《花》得了奖,在那之后他又写了8首诗,都没有得奖。他总是想到同学嘲笑他的样子。但他还总是手痒痒,想写,写完念给爷爷听。

他的父母很早就离婚了,家里只有爷爷。他打算上完初中,就出去打工,或者回家帮爷爷种地。他说以后想当一个“温柔的叔叔”,“不能打小孩的脸和屁股,会伤小孩的心”。

另一位早熟的女生、班长顾敏常被班上的男生说“剽悍”,但她有一个粉色的硬壳本子,写满了诗,比如这首《给全世界的信》。

“小树姐姐给全世界/写了信/小河、大海/也收到了/只留下光秃秃的自己。”

父母离婚后,顾敏一直跟着母亲生活。母亲和继父刚因家暴离婚。“他身上穿的是我妈妈用一滴一滴汗给他的名牌衣服,脚上穿的是我妈妈给他买的运动鞋,还一脚一脚用力踹我妈妈。”顾敏面无表情地说。

怕警察来得晚,她打电话给邻居,然后边报警边冲到母亲身前。“当时我做这些事,一滴眼泪都没掉。”

诗歌里存放着顾敏的勇气,她会写,自己的理想是“成为经济独立的人”。她还会写保护妈妈的决心, “妈妈就像我的太阳月亮/白天夜晚都在保护我/倾覆着我的全世界。”

她总想起她的大姨,离婚后重新上学、学手艺赚钱,把自己打扮得漂漂亮亮。她决定不要过早结婚,“自己为自己活起来,比结婚精彩100倍。”

“诗可以帮助他们建立一个价值体系。也许有人说,你写诗又考不上好学校,有什么用?但如果他从写诗里得到的成就感和快乐足够大,他就不会受到外界的伤害。”诗人朵渔说。

“我们教孩子写诗是为了培养心灵,不是为了培养诗人。”朵渔回忆,20世纪八九十年代,写诗在校园里是种风潮,但诗社同学中,现在还坚持写诗的只有他一个。

“坚持下来的概率是极低的,也没必要坚持。诗歌是探索人类生存的边界。”

7年前,“是光”的创始人康瑜在云南的一所乡村小学里支教。除了写诗外,她还带着孩子们唱歌、跳舞,她离开后,只有诗歌留了下来,“即使没有老师,他们仍然每天在写诗。”

“像种子一样温和地落在地上”,康瑜形容诗歌在应试教育中的存在,“就像小溪流过,不是推开石头,而是顺着石头缝隙流淌。”

龙正富带过很多次六年级,但第一次认真设想他们毕业后的未来,“他们会遇到怎样的人?又会怎样努力生长?” 他打算把班里孩子们的诗做成诗集,在毕业晚会那天发给每一个人。

总有学生送来折的星星,写的纸条,橡皮捏的苹果。他们问龙正富,“如果我以后还写诗,能发给你看吗?”龙正富从不担心,孩子们会不会继续写诗。

班上最“高产”的“小诗人”袁方顺说,成为初中生后,他不想写以前的诗,“要写快乐的诗”。即使现在他包里装着10多分的英语卷子,即使那些崎岖的山路,还将会是他一个人走。

他在《我》这首诗里写:“我也许是一个小小的/童话/在这里永远的歌/永久的梦/都在我这个小小的/诗里/我想穿过一丛灌木丛/在里面/流星永远不发光/白天永远不昏暗/水坑永远是小句号/这篇童话永远长不大。”

(文中李杰、顾敏、林怡为化名)

中青报·中青网记者 焦晶娴文并摄 来源:中国青年报

-

-

优秀!祝贺空军首批“双学籍”女飞

近日由空军和清华大学北京大学联合培养的首批“双学籍”女飞行学员顺利完...

- 国内财经 2024-05-09

-

优秀!祝贺空军首批“双学籍”女飞

-

-

负面情绪正持续发酵 多国计划加强对ChatGPT监管

图为2023年11月7日,在第五届进博会技术装备展区的人工智能专区,体验者借...

- 国内财经 2024-05-09

-

负面情绪正持续发酵 多国计划加强对ChatGPT监管

-

-

强降雨引发洪水 江西安远紧急避险200余户村民

4月5日凌晨,江西赣州安远县遭遇突发恶劣的强降水、雷雨天气,引发洪水,...

- 国内财经 2024-05-09

-

强降雨引发洪水 江西安远紧急避险200余户村民

-

-

第20届中国-东盟博览会新加坡巡展开幕

第20届中国-东盟博览会新加坡巡展暨国际陆海贸易新通道、“桂品出海”开幕...

- 国内财经 2024-05-09

-

第20届中国-东盟博览会新加坡巡展开幕

-

-

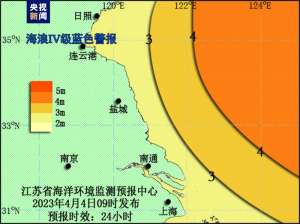

江苏发布海域海浪Ⅳ级蓝色警报

江苏省海洋环境监测预报中心根据《江苏省海洋灾害应急预案》发布江苏海域...

- 国内财经 2024-05-09

-

江苏发布海域海浪Ⅳ级蓝色警报

-

-

印度一百年老树因暴雨倒塌 已致7死30伤

据《印度论坛报》4月10日报道,受到暴雨影响,当地时间4月9日晚,印度马哈...

- 国内财经 2024-05-09

-

印度一百年老树因暴雨倒塌 已致7死30伤