土砖房(倔强的土砖房)

2023-05-04 富美财经 浏览量:次

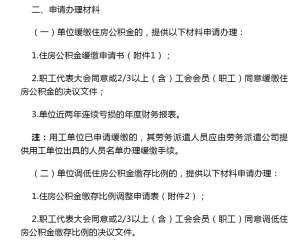

配图由作者提供

文 | 成省桐

青山绿水间,陡崖斜坡上,一座土砖房倔强地耸立了四十六年,像一个孤独的山里人,迎着晓岚薄雾与夕照晚月。

它的主人,是我那倔强却不孤单的老父母。

我与父母分享海清主演的那部电影《隐入尘烟》,瞬间勾起了他俩从无到有地造出这座土砖房的回忆:从压出一块块泥土砖开始,到砌成一面面砖土墙,铺上一根根木料,盖上一片片青瓦。

与网络上评论影片过度渲染苦难色彩的观影者不同,八十有余的老父亲感受到的是时代的变迁与人性的温暖。

1976年,老土砖屋建成,主体是三间茅草屋——一厨一厅一房,一字儿排开,另带两间矮小的杂屋。

1983年,侧面加盖了两间偏房,主屋屋顶被置换成了青瓦片,变成半茅半瓦的三向横一。两三年后才换成全青瓦。后来依次被替换成大沟瓦、树脂瓦。

2012年,拆掉两间偏房,改建成楼房,添置家私电器,俨然城里套房一般。

近半个世纪的光阴里,屋前的小路从窄变宽,从泥泞到硬化;屋内的饮用水从挑井水,到修水塔用上自来水;家里的灶台,从柴火灶到煤球灶,再到燃气灶;屋后的草木仍随四季更替,默默陪伴着老屋。

这两年,“农村危房清零”的政令时常传入父亲耳中。我多次提议推倒重建,总被父亲倔强而坚定地拒绝。且为了守护住主屋的老砖瓦房,他每年都投入人力物力加以整修和加固。

今年,听说它可能被列为“长期无人居住危房”,八十有余的老父亲堪比古代君主即将痛失金銮殿般心急如焚,火速从城里赶回去,再次翻新了屋顶,修整了内部。

这一次,我终于读懂了他:老屋就像是他的脉搏,它的存在犹如跳动着的记忆,连接着几代人的情感,他会像守护自己生命一样守护这份记忆!

我出生时,家里已有六口人,挤在外婆那一间半半坡面茅房里。父亲虽时常不在家,但种种尴尬与心酸让瘦削而倔强的他像电影中的马有铁和曹贵英一样暗暗立誓:一定要建一栋属于自己的房子。

遇到的第一个挑战是打地基。

1973年,正是农民大集体时期,建房需经严格审批,制作土砖的田土还需生产队批准,必须承诺田土不耽误农作物种植,不挤占集体出工时间。

父亲文笔还算不错,洋洋洒洒地写了份报告,很快收到批复,连报告都被当做范本传阅。近50年前的事,每每谈及,父亲眉宇间尽显当朝宰相般傲娇。

选址时,父亲参考了母亲的建议,选了一块面南、向阳的荞麦坡地,至今我们仍称它为“荞麦排”。

白天,要出集体工。晚上,外婆和父母带着十多岁的姐姐开始开荒打地基。一把锄头,两把铁锹,三担箢箕,持续了近三年才完工。

那时,我不到四岁,妹妹两岁。他们不放心将我们置留在老宅,便带上一床小竹垫,任凭我俩在竹垫里或爬或躺或闹。

在嗡嗡的蚊虫叮咬中,在凛冽刺骨的寒风中,在电闪雷鸣的暴雨中,他们仨像极了电影中拉磨的驴,闷着头,弓着背,卯足劲,凿开一块块巨石,移走一担担碎石,砌成一道道土坎,把那陡峭的坡面,愚公移山般凿成了垂直高达5米,平面宽达三百多平的地基。

第二项准备工作是制作土砖。

父亲选中了下坡约1.5里外的一丘稻田,那泥土粘性强,含石少,且离水井近。

待水稻收割完毕,父亲将田里的水退至合适的湿润度,以便于拔除收割稻谷时遗留下的禾蔸,然后清除所有杂草,再用拍板将泥土拍打平整。

数日后,挖出一块坑地,放入适量的水与干燥的泥土,用脚搅拌一阵后,牵来一头牛,蒙上它的双眼,人和牛同时搅拌脚下的泥土,需循环反复上万次方完工。

奶奶借来一个砖匣。父亲往匣内填满泥,母亲用脚抹平,然后默契地同时抬起匣子往砖块停放场走,把一个个湿重约40斤的土砖一排排整齐平放在那里。他们的手经常被砖匣绳勒出一道道血口子,也舍不得涂抹一点药。

刚制好的湿砖,还要靠天公作美,否则一场雨水会让一吨汗水白流。电影中有这个场景,看着夫妻两人着急忙慌地在雨中补救,我泪奔了。父亲则苦笑着说:哎呀,可惜了!这场景菩萨看了也要流眼泪,扮土砖是天时地利人和缺一不可呢!

也许,于父亲而言,过去的日子,本就悲苦,但未必沉浸于悲情。

湿砖晒上几天就要掰动,翻晒另一面。待六个面都快干透了,用切刀沿着砖块边缘修饰,让每一块都变得平整光洁。等完全干透了,下一季水稻种植也差不多开始了,便要挪出稻田。

有个画面永远印在我脑海里:父亲通常挑8个砖,腹中空空,实在精疲力尽时会只挑6个。那时,父亲每次只让母亲挑4个砖。每每谈及,母亲眉宇间尽显公主般傲娇。日日夜夜,来来回回,两人将3000多块土砖移到了山坡上的地基旁,垒成砖垛,盖上稻草。父亲被扁担压弯的背,和费力爬坡颤巍巍的腿,那汗湿的裤衩与弯成弧形晃悠的扁担,在那个时代是一幅立体的油画。

电影中,命运坎坷的夫妻俩是在平地上建房,这也能让老父亲羡慕:马有铁建房在平地,比我在坡地建房可省力多了!

备木料是建房的第三大挑战。

那时砍伐树木需生产队特批,而特批是几乎不可能实现的。唯有省吃俭用,东挪西借,四里八乡地去买。平常走路都戴放大镜似的,瞧瞧犄角旮旯里是否有枯死的树木。去亲戚家做客也藏着搜索引擎似的,找到到闲置的小木头都讨来。

耗时近一年,终于凑够两百来根大小不一的树木条,分门别类地拣开,用作门窗、门柱、楼枕、大梁、小梁。其中,檐和椽需要切割成特定的尺寸和形状,父母用满是血泡破了又结痂的手,像头蛮牛一样拉着锯,嗡嗡声和尘屑飞扬的场景又持续了几个月。

准备钱粮是建房时更大的挑战。

正式开建是需要请匠人的,乡邻戚友也会来帮忙,白米饭带荤素搭配的餐食是必不可少的。山里人有的是力气,缺的是钱粮。

亲友虽不领工钱,但工匠钱是需支付的,钉子瓦片等各项花费加起来,那经济压力一点也不亚于如今四五成房产首付。

那时农村生产责任制还未推行,正是我家人多粮少的时候。从打地基的第一年开始,家里除了过年就没再下大米煮过饭,唯有红薯等杂粮。

外婆几次带着我挨家挨户去借米,有时去到七八里地外。两老至今记得那些明知有借难还仍愿二两三两地凑给我们的好心人。

也许,于父母而言,岁月虽然艰辛,但人间自有冷暖。

1976年,金秋十月,一字排开的主体砖房终于落成。

父母满心欢笑地带着我们搬入新居。我和妹妹在屋子里跑来跑去,喜欢清静的父亲不仅不恼,还用温暖的目光迎着我们。母亲伸直了腰,哼着小曲,在灶台上准备饭菜。屋顶炊烟袅袅,屋内温情荡漾,院边鸡鸭欢跳,栏里猪牛悠闲,地里新绿成行,屋后鸟鸣啾啾。往日拥挤的尴尬与心酸消失不见了。

由于实在是无处可借了,新屋顶的瓦只买了一半,另一半盖了茅草。遇上暴雨天,全家人都要手忙脚乱地找能盛水的大小器皿。看着水幕般的雨帘,父亲就和我们讲“孙猴子出水帘洞”的故事;听着叮叮咚咚的撞击声,母亲便教我们唱她自编的“大珠小珠落玉盘”。

也许,于父母而言,日子虽略显悲苦,但内心自有温情。

茅草屋顶经不起日晒雨淋,每年需要翻新。于是,方圆几里山丘上的丝茅草便成了父亲和姐姐的收割地,晒干后捆成扎。换一次茅草顶,需要上千扎。看着姐姐幼嫩的手背上被划出的一道道血印,父亲手掌上磨出的一层层老茧,母亲提议道:烧一窑瓦吧!

在无数个有月光的夜晚,父母制作着薄薄的青瓦坯。在无数个集体散工后的黄昏,父母在山间砍着木柴。烧制瓦片时,要备几百担木柴日夜升炉,几天几夜合不得眼。火候技艺需得炉火纯青,几时加猛火,几时封窑,几时淋水降温,都极其讲究,若一个环节出差错,一整窑瓦坯就得作废。

1983年,屋顶全部被置换成青瓦。后又添了两间偏房。

1984年,父母请匠人精心制作了一套彩绘家具,有雕花的碗柜,画花的大床,带暗屉的衣柜,还有我们姐妹专用的书桌。至今仍留着,不舍得丢弃。

就在这栋倔强的土砖瓦房里,外婆摇着她的纺车,织出了一床床苎麻帐;母亲用灵巧的双手,变出了一双双绣花鞋;父亲用那把神奇的篾刀,织完了一本本育女经。

夏夜,一家人排躺在地坪边的竹榻上,吹着凉爽的山风,听父亲讲传说,听母亲教儿歌。

冬日,在吐着火红火舌的灶台边,在点着明亮煤油灯的书桌旁,有灯下苦读的我们和总有满脸微笑陪伴着的父母。1980年,姐姐成了第一个靠读书走出山沟沟的女娃子!

我们姐妹相继迈出这老屋的门槛,出外求学、求职、出嫁。又双双携着郎君带着孩儿跨进这门槛,传承着这屋的血脉相连。

也许,于父母而言,只要有盼头,日子就会有奔头。

如今,老屋越来越旧了,父母越来越老了。一栋栋新式洋楼拔地而起,仅剩下这栋老屋孤独地耸立着。即使已花费数万元维护它,老父亲仍毅然决然地做着这不对等的投入。

这份倔强的背后,是他牵动一生的温暖记忆,是跳动在他脉搏里的家庭情感。他的坚守,是护住一个家族的根和魂。

附口语诗一首:

忆昔老屋场,欢声笑语响。

孩儿竞奔走,父老耕作忙。

鸡闲啄树下,犬静卧走廊。

清风自南来,好雨随时降。

春种秋可收,夏耘冬有藏。

农家月月苦,聊可充饥肠。

悠悠岭上云,倏忽变天光。

邓公出新政,改开整朝纲。

湘中富庶地,渐渐谷满仓。

虽然新楼砌,仍留老屋场。

黑瓦生青苔,已改钢瓦棚。

忽见儿时物,睹之喜复伤。

回家久徘徊,再觅旧时光。

蝉鸣庭前树,鸟啼屋后桑。

岭上悠悠云,闲静自舒张。

落叶知根处,心安即故乡。

作者:成省桐,湖南省双峰县杏子铺镇人,现居娄底,从事营销管理职业。闲时提笔,记下生活趣事、杂事。

-

-

客流量增长“烟火气”回归,大悦城控股北京大区商业如何焕燃城市经济?

消费是社会大生产的起点,也是终点,也是顺应人民对美好生活向往的直接体...

- 房产地产 2024-05-09

-

客流量增长“烟火气”回归,大悦城控股北京大区商业如何焕燃城市经济?

-

-

碧桂园去年交房近70万套领跑行业,今年将重启拿地,在分化市场中寻找确定性

3月30日,碧桂园控股(02007.HK)交出2023年经营成绩单。这一年格外特殊,受多...

- 房产地产 2024-05-09

-

碧桂园去年交房近70万套领跑行业,今年将重启拿地,在分化市场中寻找确定性

-

-

不确定的房地产行情中,藏着哪些确定?

中国商品房历史上,或许没有哪一年如2023年一般曲折,一些开发商倒在了黎...

- 房产地产 2024-05-09

-

不确定的房地产行情中,藏着哪些确定?

-

-

海南:单位生产困难可申请调低公积金缴存比例

3月30日电 “海南省住房公积金管理局”微信号30日消息,海南省住房公积金管...

- 房产地产 2024-05-09

-

海南:单位生产困难可申请调低公积金缴存比例

-

-

报告:3月楼市成交量大涨 南京土地出让揽金近195亿领跑

4月3日电 “中指研究院”微信号3日发布数据显示,3月楼市成交量同环比均大...

- 房产地产 2024-05-09

-

报告:3月楼市成交量大涨 南京土地出让揽金近195亿领跑

-

-

百年朝外焕新颜 引爆北京年轻力创新消费新征程

3月31日,由朝阳文旅集团及u group·年轻力文化消费集团共同主办的“盒启朝外...

- 房产地产 2024-05-09

-

百年朝外焕新颜 引爆北京年轻力创新消费新征程